teketとクラシック音楽情報メディア「ぶらあぼONLINE」は、2024年2月から「ぶらあぼONLINE」内の記事やコンサート情報からワンストップでチケットを入手できる「チケット購入導線」サービスを開始しています。

通常、オンラインメディア経由で興味を持ったコンサートのチケットを購入しようと思うと、メディア内にある団体へのリンクを経由しチケットサイトにアクセスするか、ネット検索をしてチケット情報に辿り着かねばなりません。

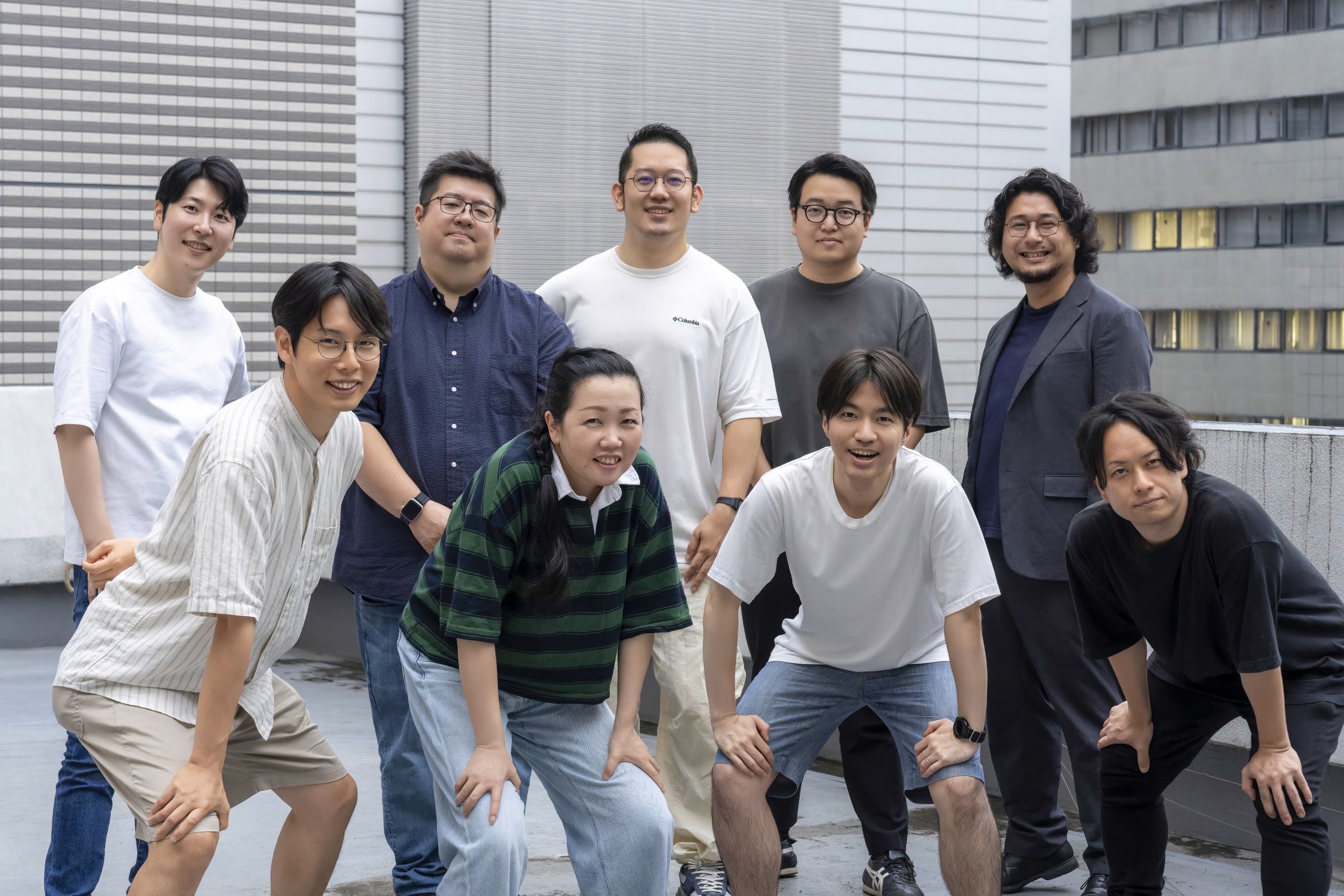

teketとぶらあぼの連携では、記事を読んで興味を持ったコンサートのチケットをteketですぐに購入できます。この取り組みは、音楽業界では珍しく、注目を集めています。今回は、ぶらあぼ編集長の鈴木さんと、teketの代表取締役社長の島村が、本取り組みについてや、コロナ禍以降のクラシック音楽界の変化、メディアとチケットサービスとの連携による新しい可能性について話をしました。

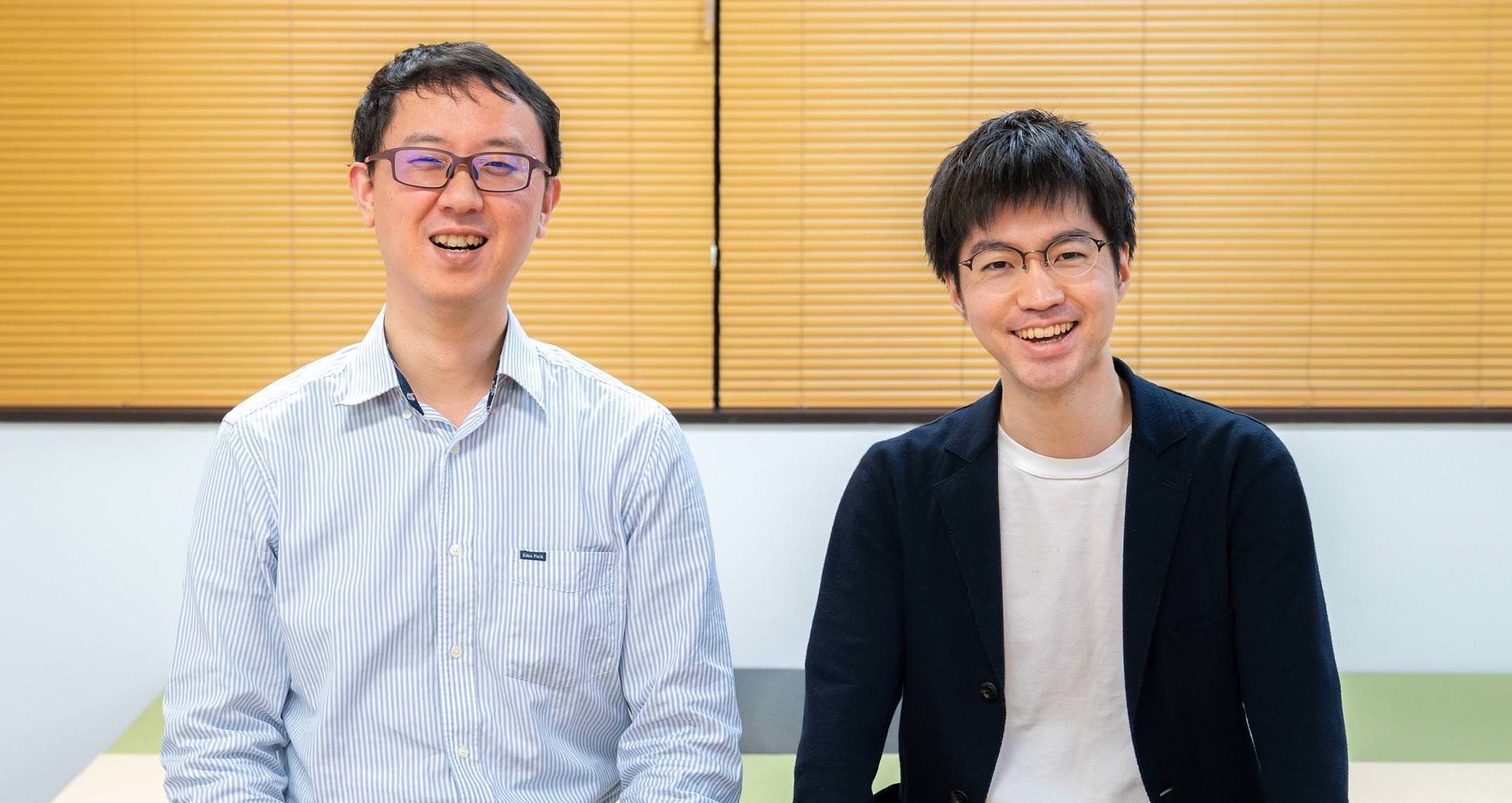

写真右:鈴木学さん、写真左:島村奨

鈴木学さん

株式会社 ぶらあぼホールディングス 取締役社長

早稲田大学 理工学部卒業。フリーマガジン「ぴあクラシック」の編集長を5年間務めたほか、スポーツイベントやオペラ公演などイベントプログラムの制作を手がける。2019年ぶらあぼに入社、クラシック音楽情報誌「ぶらあぼ」の編集長を務める。2021年にはウェブマガジン「ぶらあぼONLINE」をリニューアルスタート、メディア全体のデジタル化を推進中。

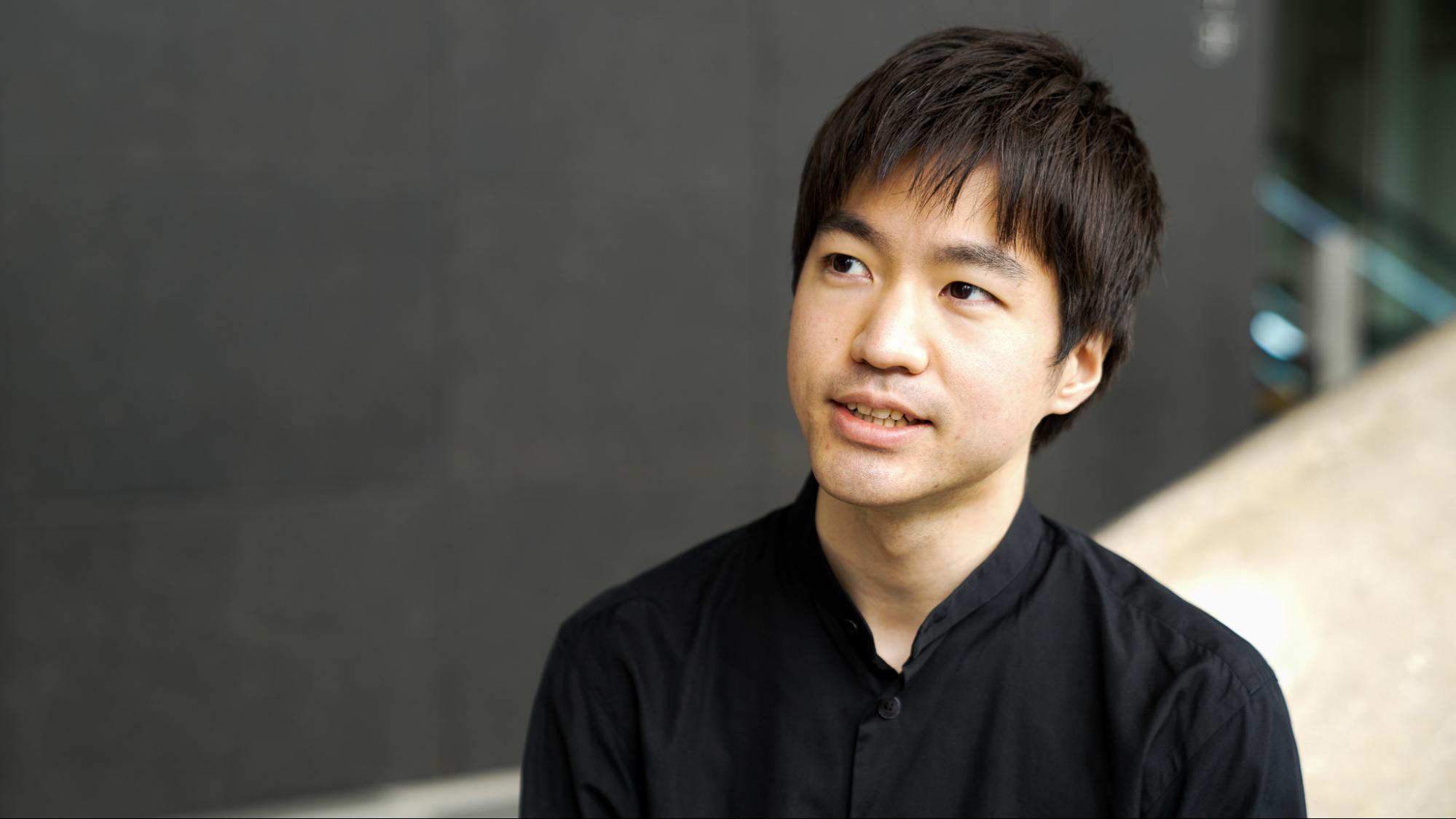

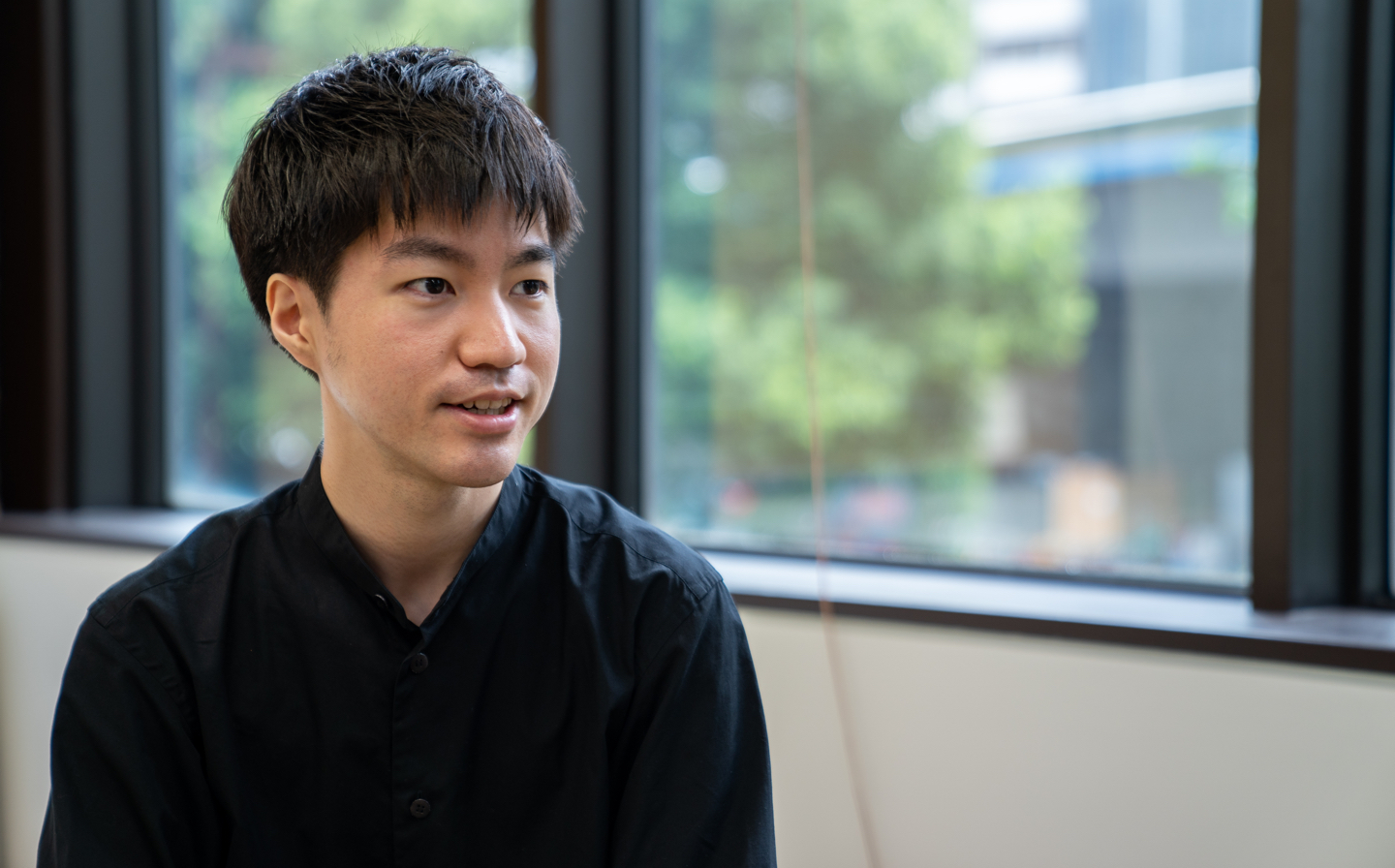

島村奨

株式会社teket 代表取締役社長

2015年、NTTドコモに入社し駐車場サービス「Smart Parking Peasy」の立ち上げに参画。エンジニア・開発責任者としてハードウェア試作設計からアプリ開発UX設計を担当する。

2019年、新規事業創出プログラム「docomo STARTUP」を利用し、電子チケットサービス「teket(テケト)」をリリース。4歳からバイオリンを始め、慶應義塾ワグネル・ソサィエティー・オーケストラなどの複数のアマチュアオーケストラに所属する中で、その運営に課題を感じ、運営支援のサービス化を行い、2023年株式会社teketを設立。

コロナ禍で加速したクラシック業界のデジタル化

島村: 本日はよろしくお願いします。まずは、ここ数年のクラシック業界の変化について、鈴木さんの印象をお聞かせください。

鈴木: 最近のクラシック界の動向を語るうえで、コロナ禍の影響は避けて通れません。これはあくまで私個人の体感なのですが、クラシック業界全体としてお客さまが約2割ほど減少しているなと思います。

特に高齢者の方が減った印象です。事業者さまや、主催者さまとお話していても同様の感覚なので、体感とはいえ大きくズレてはいないと思います。

島村: なるほど。高齢者の方は、一度足が遠のくと、なかなか戻ってこない傾向にありますよね。

鈴木: 一方で、2021年10月に開催されたショパン国際ピアノコンクールで第2位となった反田恭平さんや、同じくショパン国際ピアノコンクールで注目を集めた角野隼斗さんなど、若手の非常に集客力のあるアーティストが新たなお客さまを呼び込んでいます。

2割減という数字の裏には、これまでの層は2割以上減少していて、そこに新しい客層が加わっているのではないかと感じています。

島村: コロナ禍といえばアーティストの皆さまがデジタルへの関心を強めた時期でもありますよね。teketではライブ配信機能をいちはやく搭載し、アーティストの皆さまにご活用いただきました。

鈴木: 私たちもコロナ禍をきっかけにデジタルに注力をしました。2021年にウェブサイトをリニューアルして、翌年にはコンサート検索も刷新しました。当初、月間ページビューは約10万PVでしたが、現在では100万PVに達しています。

島村: PVの伸び率が凄いですね。 お客さまのデジタル化への変化を感じます。

鈴木: そうですね。実際に、「ぶらあぼONLINE」は、ユーザーの80%以上がスマートフォンで閲覧している、というデータもあります。

コロナ禍がきっかけで、我々メディア側だけでなく、それを見てくださっているお客さま側も「コンサート情報をデジタルデバイスで見る・調べる」というのが浸透したと思います。

島村: ぶらあぼの読者層の変化もありそうですね。

鈴木: そうですね。紙媒体の読者は50~80歳の男性が中心なのに対し、ウェブサイトは30代後半から40代の女性が中心です。2021年のショパンコンクールの特集では月間ページビューが180万を超え、ピアノファンの層の厚さを実感しました。

- 特集:第18回ショパン国際ピアノコンクール

クラシック界に広がる"推し活"現象

島村: 最近のクラシック音楽業界を見ていて個人的に感じているのは、いわゆる"推し活"的な現象がクラシックにも増えてきたこと。この点についてはどのようにお考えですか?

鈴木: それは私も感じています。例えば、反田さんがNHK交響楽団のソリストとして出演するときは、反田さんのファンが多く来場されるので客層が違うなと感じます。また、角野さんは2024年7月に武道館で13,000人を集めコンサートを開催したり、YouTubeチャンネル「Cateen かてぃん」の登録者数140万人を超えていたりと、従来のクラシック業界では考えられなかった現象が起きています。

島村: これまでこういった方々はいなかったのでしょうか?

鈴木: 過去にも辻井伸行さんやフジコ・ヘミングさんなど、その人の物語に共感して来場される方はいらっしゃいましたが、“推し”という形では1985年にショパンコンクールで優勝したスタニスラフ・ブーニン以来ではないでしょうか。当時はバラの花束を持った若い女性がステージに駆け寄るような光景もあって今でいう“推し活”に近い状況だったと思います。

推し活で来場される方は、クラシックファンなら知っている名曲を知らない方が多いです。これが悪いという話ではなく、反田さんや角野さんという質の高い演奏をされる方を通してクラシック音楽の本質的な魅力も感じていただければ良いなと思っています。

teketとぶらあぼの取り組み。データで見えてきた新しい可能性

島村: それでは、teketとぶらあぼさんの取り組みについての話に移りたいと思います。

クラシックコンサートの主催者は、teketでチケット販売することで、「ぶらあぼONLINE」のコンサート検索にも載るようになりました。

teketでは年に一度チケット販売に関する調査を行っていますが、コロナ禍をきっかけにチケットをお客さまが購入するタイミングが本当にコンサートの直前になってきている、というデータがあります。要するに、SNSやWebでの情報発信がより一層重要になっているということなのですが、こういったデータから見ても、連携をすることで集客の面で主催者に大きく貢献できていると感じています。

鈴木: 昨年、新しい挑戦をしているコンサートの取材をしたんです。ただ新しいがゆえに前々日までは「チケットがあまり売れていない」という状況だったようで、コンサートの直前のリハーサルに取材に入り、すぐに記事化をしました。

我々が記事にした時点では紙のチケットの販売は終わっていたのですが、当日は多くの来場がありました。おそらく、当日券が売れたのだと思います。当日券を購入された方の中には、ぶらあぼの記事を読んでくれた方もいらっしゃると思うのですが、電子チケットではなかったですし、teketとの連携前でもありました。

もしこのコンサートがteketで販売されていて、ぶらあぼと連携できていたら、どれだけの人がどのタイミングで購入したかが分かりましたよね。主催者として次に活かせるデータが手に入りますし、私自身がデジタルやデータの必要性を感じた出来事でもありました。

島村: チャレンジングな企画がもっと生まれるためにもデータは大切ですよね。

鈴木: そうですね。現場の熱気を私たちが発信し、お客さまが「いいな」と思った瞬間に、そのままチケットが購入できる。それがコンサート当日でも良いというのも、データから見えてきたことですし、これは、両者間の連携がないとできないことだと思います。

島村: 実際、あるプロオーケストラとの共同キャンペーンでは、「ぶらあぼ」さんの記事を見た方限定で、teketでチケットを割引価格で購入できるようにしました。コンサート直前の企画でしたが、かなりの反響がありました。「ぶらあぼ」さんの読者であることで、お得に購入できたり、知らなかった良いコンサートを見つけられたりする。そういった価値も提供できるようになってきていますよね。

鈴木: 最近は主催者からの相談内容も変化してきました。以前は「広告を出したいです」という形でしたが、今は「このコンサートをこのくらいの予算でプロモーションしたいのですが、どのような方法がありますか?」といった相談が増えています。

例えば、地方を拠点とするオーケストラが東京公演を行う際には、「現地でのリハーサルや本番の様子を当社のメディアに送っていただければ、それを東京で広く拡散します。チケットのリンクを付ければ一番お役に立てるのではないでしょうか」と提案しました。

島村: プロモーションの計画の段階から携わることが増えてきているということですね。

鈴木: はい。見られ方が変わってきています。私たちはもともと紙媒体の人間が集まっている集団なので、デジタルに強い集団に見られ始めていて、少し戸惑いもありますが。でも、そのような印象を持っていただけるのは、teketさんと組んで活動していることが非常に大きいと思います。

島村: ありがとうございます。鈴木さんに初めてお会いしたのは2023年の5月くらいだったと思うのですが、2024年1月には連携を開始して、今では、「クラシックの未来のためにどうあるべきか」というディスカッションまでさせていただけるようになりました。この場を借りて改めてお礼をお伝えさせてください。

鈴木: 初めてお会いしたときに、「この人と一緒にやるしかない」と直感的に思ったことを覚えています。チケッティングやITの分野でクラシックを本当に理解している人は少ない中、島村さんとの出会いは奇跡的でした。

今後も「あってほしい未来」について語り合いながら、一緒に新しい可能性を追求していきたいですね。

お知らせ

ぶらあぼONLINEでは、指揮者の鈴木優人さんと、ヴァイオリニストの石上真由子さんが「クラシックコンサートの昔と今」というテーマで対談する記事が公開されています。アーティスト目線で見たチケット販売などの内容もお話しされており、本記事とあわせて読むとよりクラシック業界を理解できる記事となっておりますので、ぜひご覧ください。