「自社システムとハイブリッドで使えるのが便利」23ヶ所の文化施設を管理運営する名古屋市文化振興事業団がteketを使う理由

「自社システムとハイブリッドで使えるのが便利」23ヶ所の文化施設を管理運営する名古屋市文化振興事業団がteketを使う理由

名古屋市内の23ヶ所の文化施設を管理・運営している公益財団法人名古屋市文化振興事業団。クラシックや舞踊、演劇、伝統芸能、美術など、幅広いジャンルの催し物を日々開催している施設にteketが導入されています。

名古屋市文化振興事業団は、自前のシステムとteketを組み合わせたハイブリッドな形でチケット販売を行っています。今回は4人のキーパーソンに、teketを導入した背景や、どのように使いわけをされているかを伺いました。ぜひ最後までご覧ください。

teketとの出会いは社内全体のデジタルシフト

ーー 本日はよろしくお願いいたします。早速ですが、名古屋市文化振興事業団はどのような活動をされているのでしょうか。

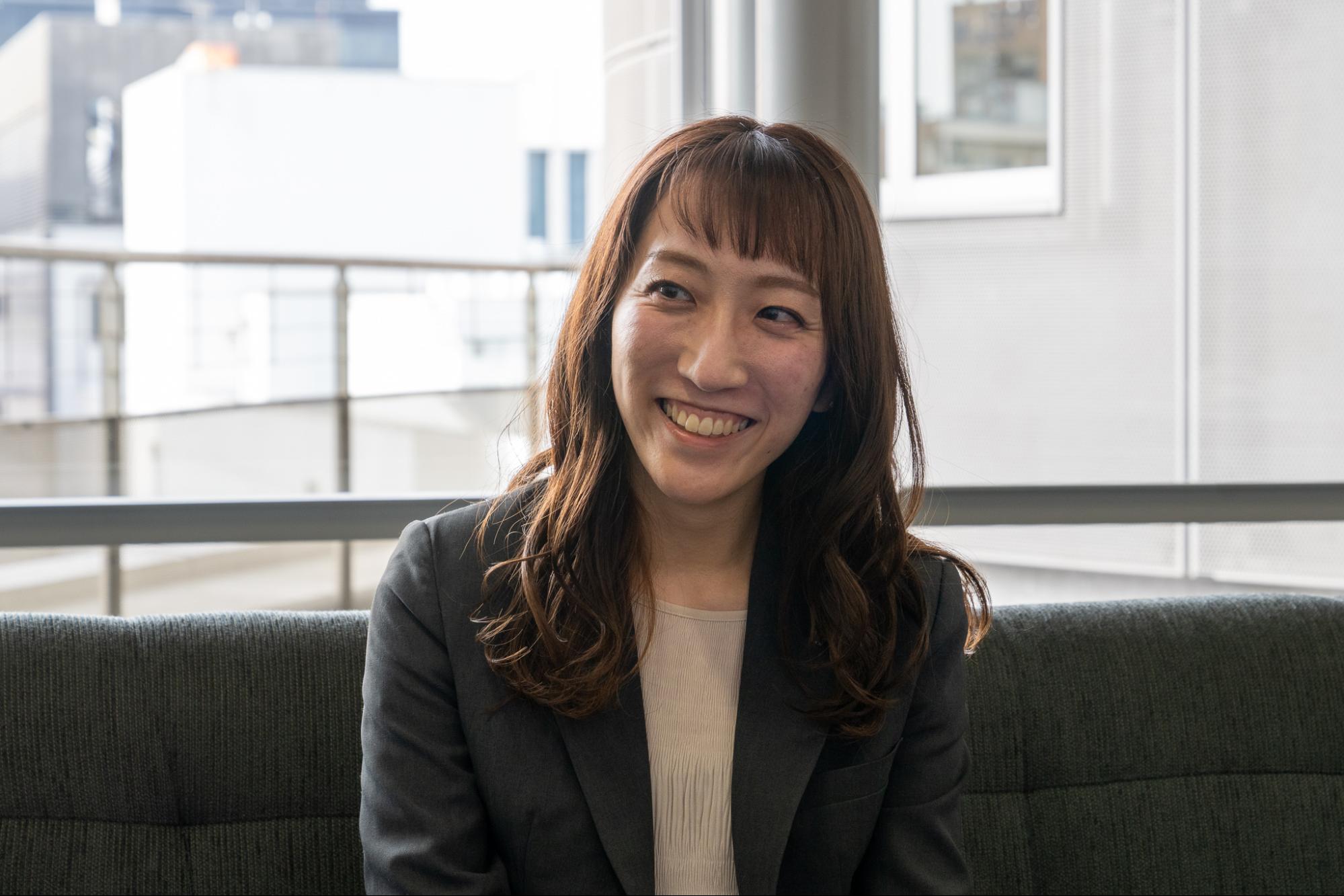

文化振興部 総務課(経営企画) 大野 真里奈さん

大野 真里奈さん(以下:大野):名古屋市文化振興事業団は、名古屋市内の23カ所の文化施設の管理・運営をしています。年間のイベント数は300公演を超えるくらいで、年間約20万人の方々にお越しいただいております。イベント内容は、クラシックや舞踊、演劇、伝統芸能、美術など。最近は、劇場の座付き団体を立ち上げまして、地域の方にご参加いただきながら一緒に練習をして、成果発表の公演を行なうような取り組みもしています。

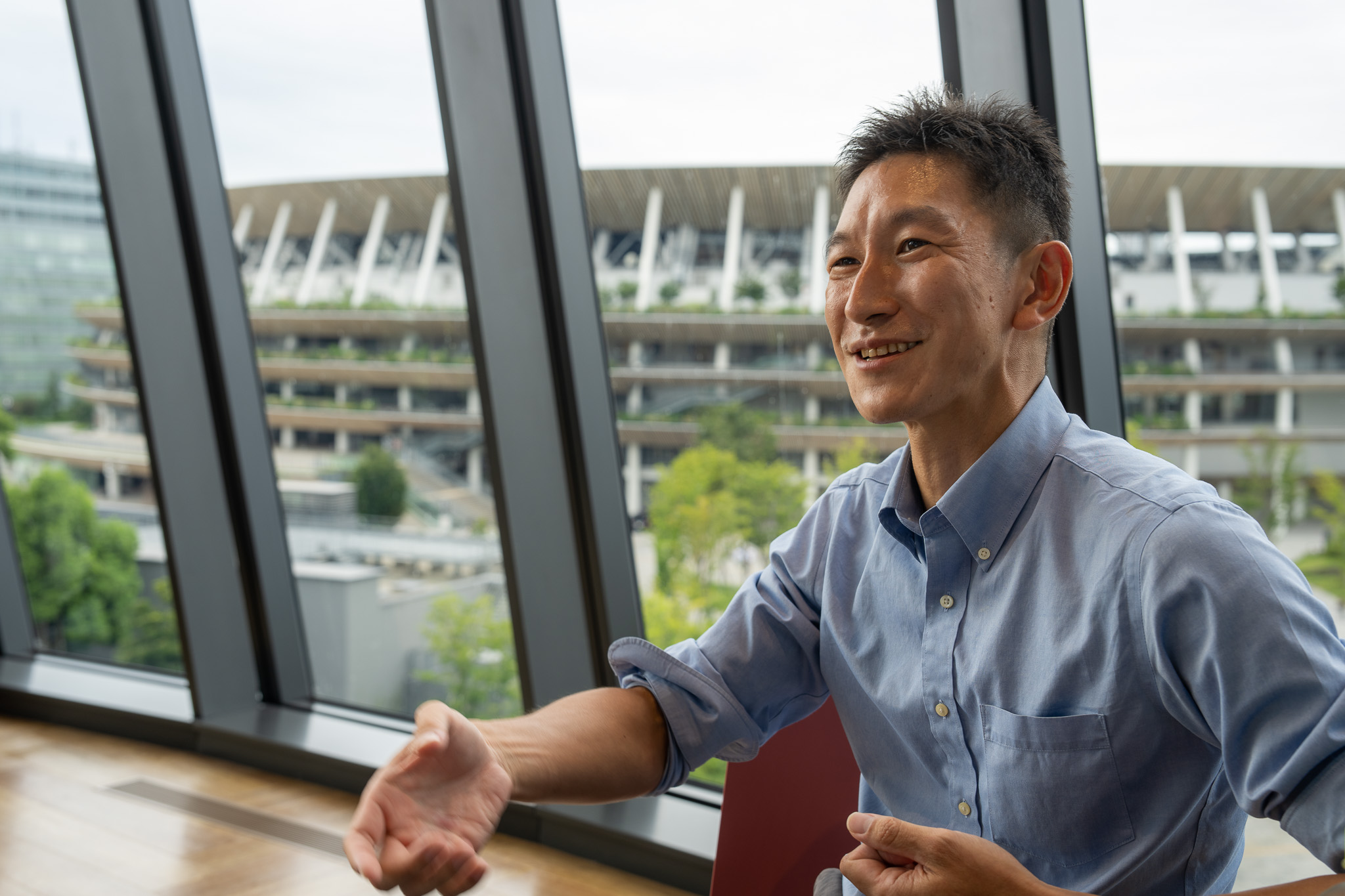

事業部 事業推進課 鈴木 颯さん

鈴木 颯さん(以下:鈴木):管理しているものの中には中小規模のホールや劇場以外に、市民美術を展示するギャラリーや、演劇練習館、そして、世界で最大の能楽堂もあります。名古屋市は、各区が300席前後の小さいホールを持っているのが特徴なのですが、当事業団は、全ての区の文化小劇場を指定管理者として管理をしています。劇場を管理する会社としてみると、管理している施設数や、従業員数もほかと比べて多く、公益団体としてかなり特殊だと思います。

ーー 名古屋市文化振興事業団は自社システムでチケットの発行・管理をされています。自社システムをお持ちなのに、teketを使おうと思ったのはどういった理由があったのでしょうか?

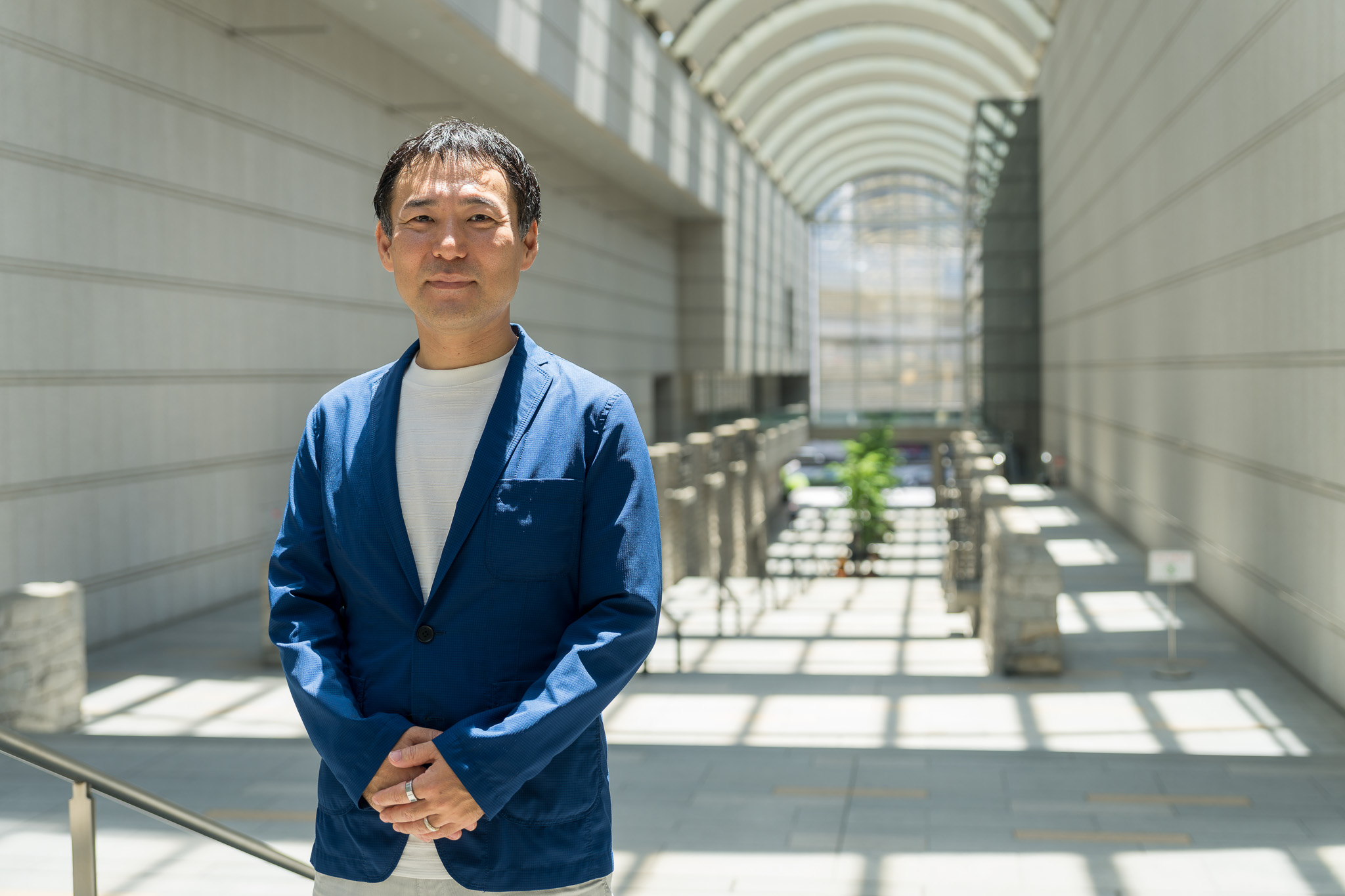

名古屋市東文化小劇場 名古屋市民ギャラリー矢田 墨 泰岳さん

墨 泰岳さん(以下:墨):2020年くらいから勤怠管理システム、ホームページなどをデジタル化させるプロジェクトが動き始めて、その一環としてチケットシステムも見直しをしました。

我々のチケットシステムは15年前くらいに自前で導入したものです。名古屋市内にある23施設のどこからでも、行きたい公演のチケットが購入できるという特徴があるのですが、これを実現するために、23施設をイントラネット(社内専用のネットワーク)で繋いでいます。チケットデータを全て本部のサーバーで管理をしていて、各施設はそこから情報を引っ張ってきてプリントアウトする形です。

ーー 素晴らしいシステムだと思うのですが、どうして見直しをすることになったのでしょうか?

墨: 電子チケットや、オンライン対応の使い勝手があまり良くないんです。ちょうどコロナ禍のタイミングでライブ配信に注目が集まっていたこともあり、システムを根本から見直そうかという話になりました。それで、自前のシステムを新たにつくるのか、今のシステムをリプレイスするのかなどの議論を重ねた結果「今あるシステムは活かして、その上に電子チケットのシステムを乗っけよう」という結論になりました。

そこで、電子チケットサービスを調べていく中で出会ったのがteketさんです。我々は名古屋市の外郭団体ですので、サービスを決める際に説明責任があります。そのため、当時あった電子チケットサービスを一通りリストアップして比較検討をしました。teketさんは、ライブ配信にも対応していて、無料公演であれば手数料無料で使えるなどの特徴もあったので、お問い合わせをさせてもらったという流れです。

自分たちで作りたいように作れて、売りたいように売れる

ーー 新しいシステムを施設全体に周知したり使ってもらったりするのは大変だと思うのですが、teketを23施設のスタッフさんに使ってもらうためのオペレーションなどはどう対応されたのでしょうか?

事業部 事業推進課長 髙木 康晴さん

髙木 康晴さん(以下:髙木):そもそも施設に対して、「今後はteketを使ってください」という強制ではなく、「teketというサービスが使えるようになったので使ってみてください」というお願いベースなんですね。施設ごとにアカウントを作って、概要や詳細を入力するところまでは我々が対応して、あとは各施設にお任せと言いますか。

大野:私たち本部がteketを使っている様子を見て、「こんな簡単に使えるんだ」というのが伝わって全体に浸透していった感じです。

鈴木:teketさんは、システムが分かりやすくて感覚的に触れられることであったり、マニュアルが随時更新されていたりするので、レクチャーが必要だったとかも全くなかったですね。

むしろレクチャーをしていない分、それぞれ自由に使われていますね。例えば、アンケート機能を活用して次回公演の通知や、アドレスを伺って顧客リストを作ったりとか。今回、インタビューをきっかけに各施設からどういった使い方をしているかの情報が聞けたので、横展開もできたらいいなと思っています。

ーー 自社システムとの使い分けなどはどのように決められているんですか?

墨: 公演ごとによって決めています。teketだけのものもあれば、自社システムメインのものもありますし、自社システムとteketを組み合わせている公演もあります。

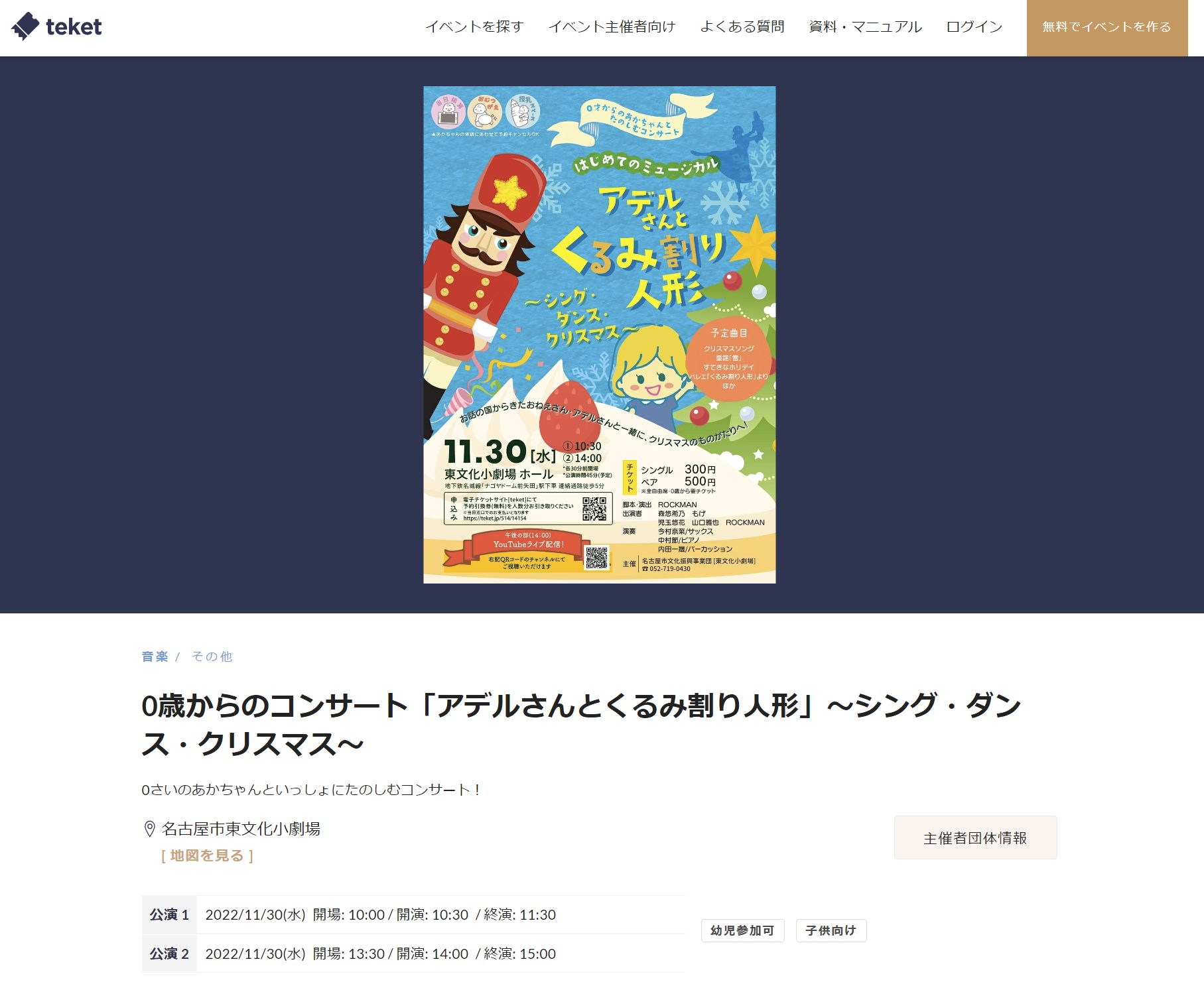

例えば、「0才の赤ちゃんからたのしめるコンサートシリーズ【0・1・2シアター】」というイベントを定期開催しているのですが、来場されるのは20代30代のお母さんです。teketとの親和性も高く、このシリーズは自社システムで紙のチケットを出すのをやめて、teketの電子チケットのみに切り替えました。

逆に、75歳以上をターゲットにしたイベントなどは電子チケットと相性が悪く自社システムがメインです。

髙木:能の公演で自社システムとteketさんを組み合わせて販売をしたことがあります。チケットが全部で255枚売れたのですが、teketさん経由は14枚で5.5%でした。親子向けのイベントなどでは同様の形式の販売で、teketさん経由が60%を超えたりするので、伝統芸能系のイベントは難しい印象がありますね。

大野:teketさんのサービスは、そもそも自社システムと組み合わせてハイブリッドで使えるところが、利用していて便利でありがたいところだなと思っています。

今回の公演は高齢者が多いから電子チケットの割合はこれくらいにしよう、県外から来る人が多そうだから電子チケットの割合を増やそう、など公演ごとに比率を変えられますし、販売してからいろいろ設定を変えられるのも助かっています。

鈴木:クーポンコードを発行したり、区民割のチケットを作れたりと、「自分たちで作りたいように作れて売りたいように売れる」のも良いですね。

ーー ほかにもteketを使っていて良かったところがあれば教えてください。

大野:私がはじめてteketさんを使わせてもらったのが「ナゴヤワークショップフェスタ2021 ポッシブる!」というイベントです。このイベントは、市内19施設でワークショップなどを40教室開講するというもので、これまでは、公演情報の詳細などや写真などを掲載した新聞紙のようなチラシを作って広報していました。

でも、今回はペライチのチラシにして、QRコードからteketさんのページに飛ぶ対応に変更しました。teketさんのページに飛ぶと、それぞれの講座の詳細情報が載ってる感じです。このイベントは小学生がメインターゲットなのですが、親御さんの世代にteketが使いやすかったみたいで、好評でした。こういった大規模なイベントで活用できるのも良かったところです。

サポートの良さがteketを使う決め手になった

墨: 良かったことと少し違うかもしれませんが、電子チケットサービスを比較検討する中でteketさんを選んだ決め手になったのがサポート対応です。各社さんとメールでやりとりを進めていく中で、メールの返信が遅かったり、担当者が変わったり、連絡が来なくなったりなど色々ありました。その中でteketさんはしっかり対応してくれて、最後まで面倒をみてくれました。これが僕にとって凄く嬉しかった、というのはあります。

ーー サポートはteketとして力を入れている部分なので評価いただけて嬉しいです。最後に、teketに何か要望などがあれば教えてください。

髙木:自社システムをなくせなかった理由の一つに、チケット販売システムを施設の利用者にも提供していることがあります。施設の利用者には、同好の趣味の人たちが集まって開催する商業目的ではない公演や、ピアノの発表会、ダンススクールの発表会といった小規模のイベントがメインの方も多くいらっしゃいます。そういった方々は、安価に使えるので私たちの施設を利用されているといった背景があるんです。

我々としては、teketさんのようなサービスを施設利用者の皆さんに提供できれば、さらに使い勝手が良くなると考えています。売り上げ的な面では厳しいところがあるかもしれませんが、一緒にサービス提供できるような体制がとれるようなご相談もできたらありがたいなと思っています。

ーー teketにはアマチュアやセミプロの方たちにも愛用いただいているので、その点でもお力添えできると思います! ありがとうございました。

teket利用者の声

約35年の歴史を持つ「映画祭 TAMA CINEMA FORUM」の実行委員会が語るteket導入の背景と展望

今年で35回目を迎える「映画祭 TAMA CINEMA FORUM」。数あるチケットサービスの中からteketを選んだ理由と、映画祭ならではのチケット販売の課題についてお話を伺いました。

記事を読む

「素人でも使いこなせる直感的な操作性」市川商工会議所青年部が1,700人規模のイベントでteketを導入

創立40周年を迎えた市川商工会議所青年部が、記念講演会「市川商工会議所青年部40周年記念講演会【未来をデザインする力】」のチケット販売でteketを導入しました。

記事を読む

異業種の会社間と作品を繋ぐプロデュースを主軸として、コラボレーションカフェの企画・運営やイベント開催などを行う株式会社アイライツ。アイライツ様には、2022年からteketをご利用いただいています。

異業種の会社間と作品を繋ぐプロデュースを主軸として、コラボレーションカフェの企画・運営やイベント開催などを行う株式会社アイライツ。アイライツ様には、2022年からteketをご利用いただいています。

記事を読む

「演劇祭の複雑な販売体系にも対応」teket導入で広がる豊岡演劇祭

2020年より兵庫県北部・豊岡市を中心に開催されている「豊岡演劇祭」。城崎温泉や神鍋高原など観光資源に恵まれたエリアで9月に行われるこのフェスティバルは、地域観光の底上げや国内外の観客・アーティストを呼び込む新しい文化都市づくりを目指して始まりました。コロナ禍でのスタートを経て、回数を重ねるごとに拡大、周辺自治体も巻き込みながら「但馬地域」全体へと広がりを見せています。

記事を読む

「デジタルで変わるクラシック音楽の風景」ぶらあぼ編集長と語るチケットサービスとメディアの連携

teketとぶらあぼの連携では、記事を読んで興味を持ったコンサートのチケットをteketですぐに購入できます。この取り組みは、音楽業界では珍しく、注目を集めています。今回は、ぶらあぼ編集長の鈴木さんと、teketの代表取締役社長の島村が、本取り組みについてや、コロナ禍以降のクラシック音楽界の変化、メディアとチケットサービスとの連携による新しい可能性について話をしました。

記事を読む

「エンタメDXの最前線」NTTドコモグループが語るteket活用戦略

『ME:I』のデビューを記念した企画展、ME:I デビュー応援プロジェクト『ME:I _はじめまし展』の電子チケット販売にteketが採用されました。

今回は、本企画展を担当された、株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブの佐藤シメオンさんと、株式会社NTTドコモの原田名保子さんに、teketを選んだ理由や活用方法についてお話を伺いました。

記事を読む

「お互いを高め合える存在」日本ハンドボールリーグのキーパーソンが語るteketの魅力

teket(テケト)は、一般社団法人日本ハンドボールリーグが主催する日本ハンドボールリーグの「オフィシャルチケッティングパートナー」です。ハンドボールリーグに携わる皆さまがより競技に集中できるよう、チケット関連業務の効率化や販売促進に務めています。

今回は、一般社団法人日本ハンドボールリーグ事務局長の松井隆さんと、磯村諒さんにteketを使い始めたきっかけや、魅力について伺いました。

記事を読む

「スマホでチケット管理ができて、空席もなくなった」一華ひかりが語るteketの魅力

シンガーソングライターの一華ひかりさんは、teketを使ってくださっているアーティストのひとりです。事務所に所属せず、フリーランスで活動をされているアーティストでありながら、ホールワンマンライブ、ツアーワンマンライブを次々に成功させている一華さんに、teketを使い始めたきっかけや、魅力について伺いました。

記事を読む

teketは学生運営の大規模イベントでも簡単!早稲田祭の活用例を聞く

teketは2022年に学園祭の協賛をしたことを皮切りに、”大学生が主体の学園祭ライブイベント”の協力・応援をしています。

忙しい学生生活のなか、大規模なイベントを管理・運営をするのは大変なことであり、チケットの管理や販売はイベント進行の中でも、特に面倒な部分です。teketでは、その面倒事が少しでも楽になるような機能を提供することで、サポートをしています。

記事を読む

「独自のクーポン発行で売上UP」バッハコレギウムジャパン(BCJ)のteket活用法

バッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)は世界的なバッハ演奏家、オルガン・チェンバロ奏者、指揮者の鈴木雅明を音楽監督、鈴木優人を首席指揮者に擁し、世界中から集まったオリジナル楽器のスペシャリストとともに、1900年に結成したオーケストラ・合唱団です。BCJ事務局の小林賢治さんにteketを導入した背景や、電子チケット使用についてを伺いました。

記事を読む

『キャプテン翼』と同名のサッカークラブ 南葛SCのteket導入事例

東京都葛飾区からJリーグ入りを目指し活動をしている「南葛SC」。南葛SCはサッカー漫画『キャプテン翼』の主人公・大空翼が所属するチームと同名の社会人サッカークラブです。南葛SC マーケティング部の江藤美帆さんにteketを導入した背景や、電子チケット使用についてを伺いました。

記事を読む

日本ハンドボールリーグ所属HC名古屋が「シリアルコードでの関係者招待」を実現

HC名古屋は名古屋市を拠点に活動をしている、日本ハンドボールリーグ(JHL)に所属する女子ハンドボールチームです。HC名古屋のホームゲームでは、チケット販売のシステムとしてteket(テケト)が採用されています。紙のチケット販売からQRチケットへの移行を検討する中でteketを採用いただいた理由や背景を伺いました。

記事を読む

プロ野球ヤクルトスワローズオープン戦にて指定席機能で野外の会場図もわかりやすいteketを導入

東京ヤクルトスワローズ浦添協力会による2022プロ野球オープン戦(スワローズ主催・浦添開催)の試合観戦チケットの販売。東京ヤクルトスワローズ浦添協力会を運営している浦添商工会議所の皆さんにteketを導入した背景や、スポーツでの電子チケット使用についてを伺いました。

記事を読む

導入コストがかからないteketを山形商工会議所が芋煮フェスティバルで採用

山形市の恒例行事である、大鍋による調理が名物の「日本一の芋煮会フェスティバル」。来場者3万人の協賛チケット販売としてteketを使用いただきました。実行委員会の運営をしている山形商工会議所青年部にteketを導入した背景や、電子チケット使用についてを伺いました。

記事を読む

日本ローイング協会の全日本選手権大会でteketのVIPチケット機能を活用

2020年に創立100周年を迎えた公益社団法人日本ローイング協会。全競技の中で最も早く100回目を迎えた全日本選手権のチケット販売にteketを使用いただきました。初めての電子チケット導入にあたって、その背景やスポーツでの電子チケット使用についてを伺いました。

記事を読む

「teketは優しさにあふれたサービス」日本の古典芸能に関するイベントを配信している「タケノワ座」に聞いたteketを選ぶ理由

オンライン配信にシフトするタイミングで様々な電子チケットサービスを試したという、「タケノワ座」を運営している竹ノ輪代表の竹村圭介さんにお話しを聞きました。大手から外資まで様々な電子チケットサービスを使用されたタケノワ座さんがteketを選んだ理由とは。ぜひ最後までご覧ください。

記事を読む

配信チケットと食材やフライパンをセット販売!扶桑社『天然生活』のユニークな取り組み

コロナ禍により定着しつつあるオンライン配信イベント。その中で面白い取り組みをされている、扶桑社の望月さんに、雑誌『天然生活』でのオンライン配信とグッズのセット販売についてや、運用体制などについてお話しを聞きました。

記事を読む

「複数の電子チケットサービスを使った結果teketが残った」芸術文化ワークス代表理事に聞いたteketの使い心地と要望

日本におけるNPOの草分的存在として知られる特定非営利活動法人 芸術文化ワークス。アーティストとして長年第一線で活動を続けられながら、芸術文化ワークスの理事長も務められている加藤訓子さんにteketの使い心地と要望についてお話を伺いました。

記事を読む

「チケット販売状況をいつでも見られて表示も分かりやすい」ヴァイオリニストの石上真由子が語るteketの魅力

国内外のコンクールで優勝・受賞を果たすなど、いまもっとも注目を集める若手ヴァイオリニストの石上真由子さんにteketを使い始めたきっかけや、魅力について伺いました。

記事を読む

「QRコードの非接触入場は拍子抜けするほど簡単。もう紙のチケットには戻れない」スターツおおたかの森ホール館長が語るteketの魅力

スターツおおたかの森ホールでは貸館事業だけでなく、自主事業として自主公演やイベントも開催されています。初代館長の筒井秀夫さんに、ホール側、そして、主催者側の両面でteketの使い勝手や魅力についてお話を伺いました。

記事を読む

「欲しい機能をリクエストしたら次のイベント時には実装されていた」制作会社が語るteketの魅力

個人での気軽な配信から、スタジオを使った番組の配信、舞台やミュージカルなどのライブ配信・アーカイブ配信などさまざまな配信が行われています。今回は、コロナ禍で配信業務も担うようになった制作会社の株式会社リジュエさんにお話を伺いました。

記事を読む

「teketを使って感動した!」伝統芸能「能」の拡張に取り組む未来能のプロデューサーが語るteketの魅力

コロナ禍により本格的に配信を始められた本多劇場に、劇場の変化や電子チケットの使い心地などについて伺いました。

記事を読む

コロナ禍による劇場の変化と紙のチケットと電子チケットについて

コロナ禍により本格的に配信を始められた本多劇場に、劇場の変化や電子チケットの使い心地などについて伺いました。

記事を読む

teketのコロナ対策は

ホールとの信頼関係も得られる!?

筑波研究学園都市吹奏楽団に、コロナ禍による電子チケットサービスに移行した経緯や、teketのコロナ対策について話を聞かせてもらいました

記事を読む

タワレコからアマチュアまで。リアルイベントにもライブ配信にも強い電子チケット販売サービス「teket」の軌跡

teketの軌跡を振り返りながら、既存のチケット販売サービスとの違いや、今後、利用者のどのような課題を解決していくのかなどを語るインタビュー

記事を読む

テレビ放送局の看板イベント実現を支えた

teketを使ったコロナ対策

3万2000人の来場者を迎えた大分朝日放送の「OAB大感謝祭2020」におけるteketを使ったコロナ対策について伺いました。

記事を読む

コロナ禍で変わった

タワーレコードのライブ配信

タワーレコードでイベントを担当しているお二人に、コロナ前と後のライブ配信の違いや、「好き」を熱量を持って届ける秘訣などを聞きました。

記事を読む

クラシック音楽事務所

「プロアルテムジケ」に、

業界が抱える課題や

変化について聞いた

クラシック業界のイベントの作り方を変える新しい取り組み『プロアルテケト』。協働でプロジェクトを行っている音楽事務所に、業界が抱える課題や変化について聞きました。

記事を読む

ライブ配信で成功している

プロのアーティストに

使っているPCや機材、

設定方法などを聞いた

プロのアーティストがどういう機材使って、どんな設定でライブ配信をしているか気になりませんか? ビレッジマンズストアの岩原さんに話を聞きました。

記事を読む

アマチュアオーケストラの

課題や今後の展望、

それぞれのサービスに込めた

思いを語る

teketがサービス開始後すぐに連携を申し入れたクラシック音楽情報サイト「ConcertSquare」の代表者 安西さんと、teketの代表者 島村との、代表者同士の対談記事です。

記事を読む

公演当日のあの行列が解消!?

初めてのteket導入で実感した

メリットと可能性

「当日のチケット受け渡し対応をしなくてよくなった」ユニコーン・シンフォニー・オーケストラの皆さんにteket導入のメリットを聞きました。

記事を読む

チケットの「手売り文化」の弊害を

teketでなくしたい

teketの企画・開発担当者の島村さんに、既存のチケット販売サービスと何が違うのか、利用者のどのような課題を解決していくのかを聞きました。

記事を読む